近日,我校李鈞敏教授國際合作團隊在權威期刊《Nature Communications》(Nature子刊,中科院雙一區TOP, 5-Year IF:17.2)發表題為“Global meta-analysis shows that threatened flowering plants have higher pollination deficits”的研究論文。團隊林漢揚副教授為第一作者,李鈞敏教授為唯一通訊作者,伟徳国际官网登录入口為第一單位。

在自然界中,絕大多數開花植物依賴昆蟲等動物完成授粉過程。然而,由于傳粉者數量下降、人類活動導緻的栖息地破碎化和土地利用強度加劇等因素,不少植物面臨花粉限制(pollen limitation),即實際接受的花粉數量不足以實現最佳結實率。這一限制可能會影響植物種群更新、加速瀕危物種的滅絕進程、重塑入侵植物的繁殖策略并加劇其入侵性。李鈞敏教授參與的國際合作團隊自2015年開始,圍繞花粉限制機制及其生态影響持續開展全球尺度研究,在《Nature Communications》,《Science Advances》,《New Phytologist》等國際頂刊上發表相關論文,相關結果闡明了全球變化背景下花粉限制的普遍性與驅動機制,包括入侵植物如何規避花粉限制、土地利用變化如何加劇花粉限制以及傳粉者衰退如何威脅植物繁殖。

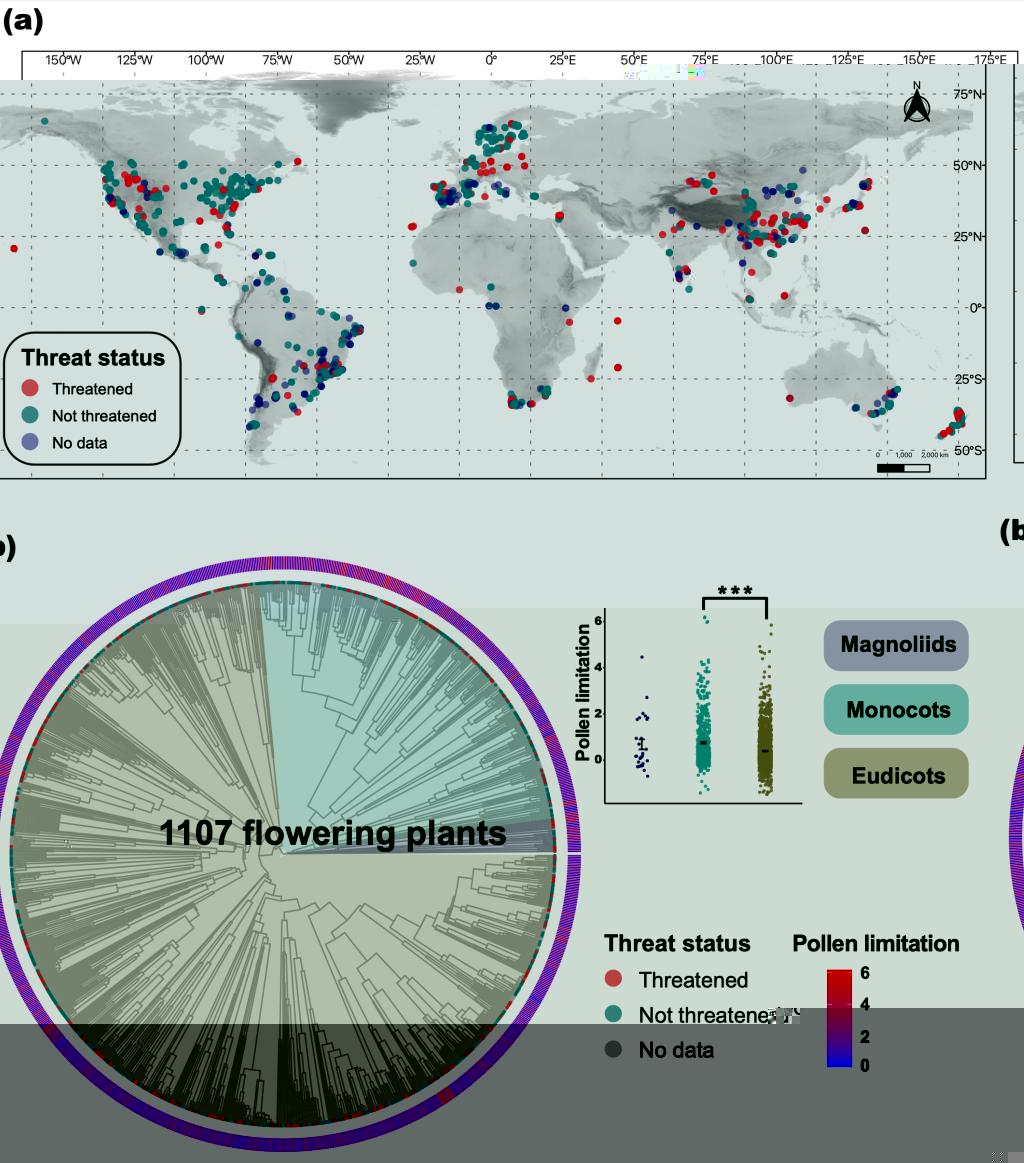

本次發表的論文基于來自全球1107種開花植物的2633項補充授粉實驗數據,結合植物的受威脅等級、13項與繁殖及生活史相關性狀信息進行了荟萃分析。該研究首次量化瀕危狀态與花粉限制之間的關聯,證實瀕危植物的花粉限制程度比非瀕危植物平均高出26%。與此同時,這種花粉限制差異受到植物性狀和地理區域的共同影響,尤其在傳粉者依賴及亞洲和溫帶植物中。通過結構方程模型分析,該研究進一步揭示了植物性狀、地理分布、瀕危狀态與花粉限制之間的因果關系,傳粉者依賴和具特化花部結構的木本植物更易受到花粉限制,熱帶植物更有可能經曆傳粉不足,且瀕危性本身也可直接加劇花粉限制。該研究結果為理解植物滅絕風險提供了新框架。該研究呼籲,在未來的全球瀕危植物評估體系中,應更加重視植物的傳粉者依賴性等關鍵性狀的記錄與量化,這将有助于更準确地預測滅絕風險,并制定相應的保護措施。

該論文是一項基于全球科學家深度合作的綜合性研究成果,得到了德國綜合生物多樣性研究中心等基金資助。Tiffany M. Knight教授等來自全球18家科研機構的合作者參與指導了該項研究。第一作者林漢揚博士于2022年入校,主要從事植物系統進化與分子生态研究。該論文的發表體現了我校在“升大申博創一流”關鍵階段,夯實科研基礎、加強人才引育方面取得的紮實成效,也為學校加快建設區域一流應用型大學注入了澎湃動能。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61032-5